- Selected Works

- Häutungen und Metamorphosen

- Ex vivo - in vitro

- Sammlung Reinking Hamburg 2011

- Kunstmuseum Bern 2013

- Kunsthaus Zofingen 2017

- Mess Up Your Mind

- Mon crâne retrouve son propre visage

- Kunstgeschichte kitzelt

- Ataraxie & Eudaimonia

- Choreography Bern Ballett 2007

- Kunsthalle Bern 2006

- Aargauer Kunsthaus 2021

- Ali Baba und die 40 Kunstkritiker

- Alphons Silbermann 1999

- Art and War 2003

- Weserburg Bremen 2014

- Kunstverein Ruhr 2015

- Echo and Narcissus 2012

- Facing History 2019

- Rede mit mir

- Current Exhibitions

- The Artist

- Bibliography

- Lectureships

- Contact

Der Schweizer Gegenwartskünstler Frantiček Klossner ist spartenübergreifend tätig in den Bereichen Videokunst, Skulptur, Installation, Zeichnung und Visual Poetry. In seinen Werken verbindet er die Ausdrucksmittel der bildenden Kunst mit jenen der darstellenden Künste. Sein gesamtes künstlerisches Schaffen ist durchdrungen von existenziellen Fragen. Der menschliche Körper agiert darin als Repräsentant für die Prozesse mentaler Individuation und gesellschaftlicher Interdependenzen. Zu seinen bekanntesten Werkgruppen gehören die «Melting Selves». Die in Eis gefrorenen Selbstportraits erzählen in ebenso poetischer wie eindringlicher Weise, worum es ihm in seiner Kunst geht: Um die Metamorphosen des Lebens, um das Ich im Übergang, um die Wechselwirkungen zwischen äusseren und inneren Kräften. Die Vehemenz seiner Bildsprache invovlviert das Publikum zur Hinterfragung innerer Bilder und zur Überprüfung des eigenen Denkens. Mit seinen vielfältigen Arbeiten, die oft wie wissenschaftliche Versuchsanordnungen zur Erforschung der zarten Membranen zwischen Körper und Raum, Sehen und Denken wirken, gehört Frantiček Klossner zu den wichtigsten und produktivsten Vertretern der Schweizer Medienkunstszene.

Seit 1990 sind seine Werke international in Ausstellungen und im Rahmen von Medienkunstfestivals vertreten. Einzelausstellungen widmeten ihm unter anderen das Kunsthaus Grenchen, Schweiz (2001), das Centro d’Arte Contemporanea CACT, Bellinzona, Schweiz (2002), das Museo de Arte Moderno de Buenos Aires MAMBA, Argentinien (2004), die Galeria de Arte Universal, Santiago de Cuba (2005), das Centro de Expresiones Contemporáneas, Rosario, Argentinien (2007), das Kunstmuseum Solothurn, Schweiz (2008), das Kunsthaus Interlaken, Schweiz (2013), die Kunsthalle Wil bei St. Gallen, Schweiz (2014) sowie der Kunstverein Ruhr in Essen, NRW, Deutschland (2015).

Frantiček Klossner absolvierte seine künstlerische Ausbildung an der Schule für Kunst und Mediendesign F+F in Zürich (1985-1989) wo Künstlerinnen und Künstler wie Hansjörg Mattmüller, Valie Export, Morgan O‘Hara, Hermann Bohmert, Norbert Klassen, Vollrad Kutscher, Peter Weibel und der Kulturphilosoph Gerhard J. Lischka unterrichteten. In dieser Zeit prägten ihn die regelmässig stattfindenden Gastvorträge von aktuellen Philosophen wie Paul Virilio, Jean Baudrillard, Vilém Flusser und Niklas Luhmann am Berner Kunstmuseum unter der Leitung von Jean-Christophe de Tavel.

Im Anschluss an sein Studium gewann er ein Kunststipendium der Stadt Bern, das es ihm ermöglichte im East Village in New York City ein Atelier zu beziehen. Dort fokussierte er sich auf Videokunst, Performance und Installationen. Diese neuen Werke fanden viel Aufmerksamkeit in ersten für ihn wichtigen Ausstellungen in der Schweiz und in Deutschland. 1992 wurde sein Schaffen von der Bernischen Kunstgesellschaft mit dem Louise Aeschlimann und Margareta Corti-Stipendium ausgezeichnet. Drei Jahre später folgte die Einladung zum Residenzprogramm an das Schweizerische Institut in Rom. Nach einem zweijährigen Atelieraufenthalt am Istituto Svizzero (1996-1998), liess er sich in der Stadt Rom nieder, wo er bis 2000 tätig blieb. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz leitete er das Ausstellungsprojekt «Identité mobile» für die Schweizerische Landesausstellung Expo.02 und beteiligte sich mit einer öffentlichen Analyse seiner eigenen Gene «Remastered Remix Identity» an der Steirischen Landesausstellung in Graz.

Parallel zu seiner freien künstlerischen Laufbahn, hat sich der Künstler bereits früh auch als Kurator und Initiator für die Förderung von Medienkunst und Performancekunst in der Schweiz engagiert. 1987 gründet er zusammen mit Norbert Klassen und Janet Haufler die Performancegruppe STOPPT. Gemeinsam mit der Gruppe koordiniert er von 1989 bis 1990 das internationale «Performance Art Netzwerk» in der ehemaligen Galerie Lydia Megert. 1992 gründet er das Festival für Videokunst «Peep Art» in Bern, das er bis 1996 leitet. 1995 kuratiert er die Ausstellung «Always Online» in der Stadtgalerie Bern und gründet zusammen mit Gerhard J. Lischka und Boa Baumann den «Performance Video Computer Clip Club» zur Förderung von Medienkunst. Von 2006 bis 2009 kuratiert er den «Valiart Kulturraum für Medienkunst» und initiiert ein mehrjähriges Programm für Performancekunst im Haus der Universität Bern. Frantiček Klossner engagiert sich in mehreren Vereinigungen zur Förderung von Gegenwartskunst und ist als Stiftungsrat in zwei Schweizer Kulturstiftungen tätig.

Seine Lehrtätigkeit an Schweizer Kunsthochschulen begann 1993 mit einem ersten Lehrauftrag für Videokunst an der F+F Kunstschule in Zürich. Dort hat er bis 2000 unterrichtet und zusammen mit Thomas Gränicher den Lehrgang für Neue Medien aufgebaut. Nach seiner Tätigkeit für die Expo.02 übernahm er weitere Lehraufträge an der Kunsthochschule Nordwestschweiz FHNW (Fachbereich Medienkunst in Aarau) und an der École cantonale d’art du valais ECAV. Seit 2006 unterrichtet er an der Hochschule der Künste Bern HKB.

2017 hat er ein neuartiges Bildungsangebot für Berufsschulen im Bereich der Pflege entwickelt: «Kunst und Medizin / Kultur und Pflege» wurde als besonders innovatives und modellhaftes Bildungsprojekt ausgezeichnet und mit grosser öffentlicher Resonanz an zahlreichen Schweizer Fachhochschulen durchgeführt. Der Künstler versteht das Projekt als "soziale Plastik" (als gesellschaftsverändernde Kunst im Sinne von Joseph Beuys), um auf die politischen und ökonomischen Ursachen des "Pflegenotstandes" aufmerksam zu machens. 2021 widmete das Musée de la main UNIL-CHUV in Lausanne dem Projekt eine grosse Sonderausstellung: «ART SOIN - Carte blanche à celles et ceux qui prennent soin de nous».

Melting Selves, Franticek Klossner, gefrorene Selbstporträts, Werkreihe seit 1990

Öffentliche Sammlungen

Schweizerisches Nationalmuseum

Schweizerisches Institut in Rom

Graphische Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek

Schweizerische Bundeskunstsammlung BKS

Kunsthaus Zürich

Kunstmuseum Bern

Kunstmuseum Solothurn

Centre d’Art Pasquart Biel/Bienne

Musée d'art et d'histoire Fribourg MAHF

Musée de la main UNIL-CHUV

Musée historique et des porcelaines, Château de Nyon

Sammlung Reinking Hamburg

Woods Art Institute, Wentorf bei Hamburg

Zentrum für Kunst und Medien ZKM Karlsruhe

Moses Mendelssohn Stiftung Berlin

Neuer Berliner Kunstverein

Kunstsammlung Carola und Günther Ketterer-Ertle

Ursula Blickle Videoarchiv, Österreichische Galerie Belvedere, Wien

Antikensammlung der Universität Bern

Kunstsammlung des Kantons Bern

Kunstsammlung der Stadt Bern

Kunstsammlung der Stadt Zofingen

Kunstsammlung Mobiliar

Collection Banque Bonhôte Neuchâtel

Gewerbemuseum Winterthur

FHNW Mediathek

Videosammlung Memoriav Memobase

Werke im öffentlichen Raum

2022 - Les véritables amours ne périssent pas, Visual Poetry, Cabinet Matthisson, Musée historique, Château de Nyon

2019 - Medusa Rondanini, Video affresco, Antikensammlung der Universität Bern

2014 - Klepsydra, Taufbecken mit Tropfeninstallation im Chorraum der Kirche Jegenstorf

2011 - In Fragen baden, Ortsspezifische Textinstallation, Visual Poetry, Hallenbad Weyermannshaus Bern

2010 - Fünf Sinne plus 1, Textinstallation an den sechs Säulen im Mittelschiff der Kathedralkirche St. Peter und Paul in Bern

2007 - Certains vivent pour la première fois, Philosophische Strassenmarkierung, Streetart, Art en plein air, Môtiers, Val-de-Travers

2005 - Ček your Step, Zehen- und Daumenkino, Streetart, Ephemere Druckgrafik auf Asphalt, Inselspital Bern

2004 - Ortung, Videodokumentation zur Neugestaltung des Bundesplatzes in Bern

2001 - Eine innere und eine äussere Zeit, Visual Poetry, Grabmal für Thea Ketterer, Friedhof Bümpliz in Bern

2001 - Gewissheit, Visual Poetry auf Panzerglas, Universität Bern, Kunstsammlung des Kantons Bern

1999 - Denken ist Fortbewegung, Visual Poetry, Sandstrahltechnik auf Glas, Kathleen Madden Building, Thun

1998 - Unterbrochene Notizen, Permanente Installation, Visual Poetry auf Glasfassade, Schweizerisches Institut in Rom

1997 - The Power of Imagination, Visual Poetry auf Signalglas, Universität Bern, Kunstsammlung des Kantons Bern

1996 - Übungstisch für soziale Neigungswinkel, Kinetische Skulptur aus Umwandlungsgestein, Metamorphit, Azul Macaubas, Ausgleichskasse Kanton Bern

1995 - Alte Liebe rostet nicht, Visual Poetry, Haus der Universität Bern, Kunstsammlung der Stadt Bern

1989 - Das laufende Bild, Performative Skulptur, Schmelzende Monitorwand, Kunsthalle Bern

1986 - Eingemachte Männer, Stop Aids Art Edition, Restaurant Drei Eidgenossen, Bern

Auszeichnungen / Preise

2018 - Network Schweiz, Ehrenpreis in der Sparte Kunst

2017 - Kultur.Digital, Innovationswettbewerb, Amt für Kultur des Kanton Bern

2009 - Art Position Award, Publikumspreis, Kanton Waadt

2009 - Medienkunstpreis der Valiant Bank

2007 - Werkstipendium Kulturfonds, Bundesamt für Kultur

1999 - Nominierung für den Kunstpreis der Böttcherstrasse in Bremen

1997 - Werkstipendium der UBS Kulturstiftung

1997 - Videokunstpreis der Länder Thüringen und Rheinland-Pfalz

1996-1998 - Residenzaufenthalt und Mitgliedschaft am Schweizerischen Institut in Rom

1992 Louise Aeschlimann und Margareta Corti-Stipendium der Bernischen Kunstgesellschaft BKG

1991 - New York Studio, Residenz-Stipendium der Stadt Bern

Gefrorenes Selbst

Frantiček Klossner bezeichnet seine Werkreihe mit gefrorenen Portraits und Körpern als «Infinite Performance». Das performative Konzept ist nicht nur für die Dauer einer Ausstellung angelegt, es erstreckt sich bereits über 30 Jahre, seit seinen ersten „Einfrierungen“ (1990) bis heute in jeweils neuem Kontext in zahlreichen installativen oder medialen Variationen. Jede erneute Inszenierung ist ein zeitlich begrenzter Vorgang. Unwillkürlich denkt man an Vergänglichkeit und vergehende Lebenszeiten. Doch die Anziehungskraft des Werkes und seine ebenso starke Ausstrahlung vermögen in ihrer Gesamtheit Gedanken, Gefühle und Erinnerungen zu stimulieren, deren Zusammengehörigkeit bereits kunstspezifisch ist. Es geht also nicht nur um ein Selbstporträt aus Eis, das langsam dahinschmilzt, sondern vor allem um ein "Menschenbild der Gegenwart", das sich unmerklich und doch sichtbar verändert, um sich schließlich komplett aufzulösen. Das «Immer-Weniger-Werden» der eisig-festen Skulptur gehört genauso zum Werkverständnis und zum Konzept von Franticek Klossner, wie die rituelle Wiederholung und das immer wiederkehrende «Sich-Selbst-Einfrieren». Sein Werk befindet sich in einem ständigen Wandel zwischen Vergänglichkeit und Wiederauftauchen. Dabei bedient sich der Künstler zweideutiger symbolischer Setzungen und der bewussten Reaktivierung jahrtausendealter Zeitvorstellungen wie «Kairos» und «Chronos» oder «Aion». Diese Zeitbegriffe wirken bei den Griechen als Antagonisten auf das Leben der Menschen ein. Eine Vorstellungswelt die noch immer Plausibilität besitzt: Denn die Zeit, die man hat, unterscheidet sich in der Regel vollkommen von der Zeit, die man sich nimmt. Dem Künstler Frantiček Klossner geht es mit seinen "Einfrierungen" um ein skulpturales Menschenbild, das diese antagonistischen Einwirkungen von Zeit gleichsam in sich trägt. Es geht ihm um das «Ich» im Übergang, um die Prozesse psychischer Individuation und um die Abhängigkeit von äusseren Kräften. Auf diese Weise stellt er auch die existenzielle Frage nach der "inneren Zeit" und der "äußeren Zeit" des Menschen. (Dr. Peter Friese, Kunstverein Ruhr, Essen, 2015)

Die Kunst einatmen

Im fahlen Licht einer Glühlampe lagert der Künstler eine Vielzahl gefrorener Selbstporträts. Die skurrile Sammlung wirkt wie ein klinisches Experiment. Auf Metallregalen sind die luziden Köpfe des Künstlers frontal aufgereiht. Jeder Kopf ist durch den Gefrierprozess anders ausgeformt: Aufgeborsten, zerrissen, gespalten oder als perfektes Abbild widerspiegeln sie die gesamte Palette von Deformation und Formveränderung. Konfrontiert mit diesen „tiefgefrorenen Ichs“ denken wir unwillkürlich an Richard David Prechts Bestseller „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“. Die verwundbare Körperlichkeit der eingelagerten «Ichs», wird zum Sinnbild menschlicher Konditionen. In der Kälte des Kühlraums, intensivieren sich die Prozesse unserer Wahrnehmung: Mit jedem Atemzug dringt die Kälte in uns ein! Wir atmen das Werk ein ... und hinterlassen beim Ausatmen, durch die Erwärmung unserer Atemluft, einen stetig wachsenden Raureif auf den gefrorenen Köpfen. Wie ein feiner Pelz legt sich der Atem des Publikums auf das Werk des Künstlers. (Mechthild Zawadinsky, Kunsthalle Osnabrück, 2011)

Inge Herold, Katalogtext in: «Die obere Hälfte / Die Büste seit Auguste Rodin», Städtische Museen Heilbronn, 2005

Franticek Klossner gibt ähnlich wie Dieter Roth sein Selbstbildnis der Deformation und Auflösung anheim, doch spielt bei ihm auch der Aspekt des Kreislaufs von Werden und Vergehen eine wichtige Rolle. Zudem hat sein Material eine ganz andere Qualität als das Roths. Klossners seit 1990 entstehende Selbstporträts, «Melting Selves» betitelt, sind Abgüsse aus gefrorenem Wasser, die er in unterschiedlicher Weise in Installationen, Performances und Videosequenzen einsetzt. Wasser ist nicht nur die lebensspendende Materie schlechthin, es ist auch ein äusserst wandelbares, in drei Zustandsformen vorkommendes Element: flüssig, fest (Schnee und Eis) sowie gasförmig (Dunst, Nebel, Dampf). Die Prozesse des Frierens und Schmelzens sind - wie das Backen bei Quinns Werken - deformierende Verläufe, die eine starke Eigendynamik entwickeln, auf die der Künstler keinen Einfluss hat. Der Deformation und Auflösung durch Schmelzen - in seinen früheren Arbeiten als Zeit- und Vergänglichkeitsmetapher zu verstehen - setzt Klossner in einer eigens für die Ausstellung «Die obere Hälfte» entwickelten Videoarbeit den Gedanken der Wiedergeburt und Erneuerung entgegen. Sechs Büsten des Künstlers vergehen und entstehen neu in einem rhythmischen Prozess, der begleitet wird von einer minimalistischen Tonfolge aus Klängen die auf seinen Herzschlägen beruhen. Die Büsten schmelzen - wobei die Tropfen metaphorisch wie Gedankenblasen zum Himmel aufsteigen - und bilden sich aus von unten aufsteigenden Tropfen neu: eine Umkehrung des tatsächlichen Ablaufs. Klossner verbindet die Vorstellung eines ewigen Lebenskreislaufs mit dem Thema der Selbsterforschung und der Frage nach Identität: «Ein Individuum gibt es nicht, wir sind flüssige Identität. Jede Arretierung ist sinnlos - Zeit ist Formveränderung.»

Menschliche Aggregatzustände

Die Arbeiten von Frantiček Klossner sind von existenziellen Fragen durchdrungen und thematisieren die Prozesse der mentalen Individuation und der sozialen Interdependenzen. Die Videoinstallation "ex vivo - in vitro" zeigt dies besonders eindringlich: Die Szenerie erinnert an eine Sammlung von anatomischen Feuchtpräparaten in einem medizinhistorischen Museum. In großen Glaskolben in Flüssigkeit eingelegt, isoliert, konserviert und voneinander getrennt, entdecken wir nackte menschliche Körper und sprechende Köpfe. Die Körper winden sich in der Enge ihrer Abkapselung. Köpfe kreisen wie Globen um die eigene Achse. Die vorbeiziehenden Gesichter werden zu Weltkarten bereits gelebter Leben. Die Situation macht deutlich, was soziale Isolation und Ausgrenzung mit der Psyche eines Menschen anrichtet. Doch im Innern der Glaskolben keimt menschliche Resilienz. In rätselhaften Worten sprechen die «Eingeschlossenen» zu sich selbst und zu uns. Sie sprechen von Liebe und Sehnsucht, von Nähe und Distanz, von Hoffnung und Zuversicht. Mit ihren hypnotisierenden Stimmen und den repetitiven Worten, die sich überlagern und widersprechen, ziehen sie das Publikum in ihren Bann. Auf diese Weise vermitteln die voneinander separierten Individuen ein äußerst kraftvolles und aktuelles Bild der heutigen Gesellschaft und der Idee, was es bedeuten könnte, ein Mensch zu sein.

«ex vivo - in vitro», Frantiček Klossner, Videoinstallation, Neuer Kunstverein Aschaffenburg - Kunstlanding, 2016

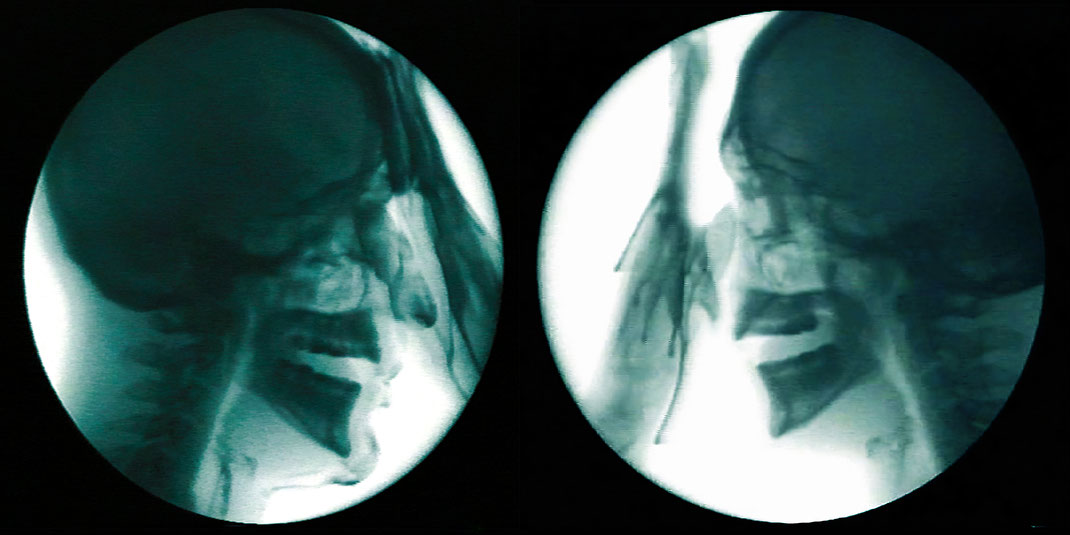

Ausstellungsansicht Danse Macabre, Museum für Kommunikation Bern, 2016, Werke aus der Sammlung Carola und Günther Ketterer Ertle: "X-ray of My Skull" von Meret Oppenheim (1964) und «My Skull encounters its own Face», X-ray Video von Frantiček Klossner (1999)

X-ray Video Performance

Das Skelett eines menschlichen Schädels, das sich lebhaft bewegt und uns aus seinen knochigen Augenhöhlen anschaut, wirkt beängstigend und irritierend. Leibhaftig ein Totenschädel, lebendig? Das unkonventionelle Selbstportrait in Röntgendurchleuchtung ist in die klassisch anmutende Form eines Medaillons gefasst und verweist damit auf die Bildcharakteristik von Trauerschmuck aus den Nachkriegsjahren. Doch Frantiček Klossners Videoperformance ist ein Memento mori voller Selbstironie und spürbarer Lust am künstlerischen Experiment mit bildgebenden Medien aus der Medizin. Die beklemmenden Assoziationen werden deutlich kontrastiert von hintersinnigem Schalk und schwarzem Humor. Der Tod scheint uns sagen zu wollen, dass das Leben nach dem Tod genauso sinnlich und skurril sein wird, wie unsere widersprüchliche Existenz in jener Zeit, die wir Gegenwart nennen. (Léonard Cuénoud, 2000)

«Mein Schädel begegnet seinem eigenen Gesicht», Echtzeit-Video in Röntgendurchleuchtung, Selbstporträt, Gesichtsbemalung mit medizinischem Kontrastmittel, Frantiček Klossner, 1999, X-ray imaging in Zusammenarbeit mit dem Institut für Radiologie der Universität Bern

Metamorphosen einer Individuation, Die Häutungen des Künstlers Frantiček Klossner, Museum für Kunst und Geschichte Freiburg, «Le corps et le sacré», 2021

«...die Haut, die ich nicht mehr bewohne»

Dr. Caroline Schuster Cordone, Vizedirektorin, Museum für Kunst und Geschichte Freiburg MAHF

Die Umwandlung und Fragmentierung des Körpers stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Frantiček Klossner. Seit 1989 fertigt er lebensgroße "Häutungen" aus Naturkautschuk an. Dabei handelt es sich um realistische Abgüsse seines Körpers, die er zum Einfrieren seiner Porträt-Büsten aus Eis, den «Melting Selves», verwendet. Die Herstellung dieser Werke ist das Ergebnis einer langsamen und sorgfältigen Arbeit, die einem Ritual gleicht: Der Künstler trägt das Material in dünnen Lagen, Schicht für Schicht, auf und lässt es zwischen zwei Aufträgen trocknen. Viele Durchgänge sind notwendig, bis die erforderliche Dichte erreicht ist, die eine reale Haut imitiert. Im Laufe der Jahre entstand so eine Reihe von abgezogenen Häuten - wie Verpuppungen aus früheren Leben - oder Relikte aus der Vergangenheit. Die natürliche Alterung dieser Werke (aufgrund der Verdunkelung und Austrocknung des Materials) sowie die Spuren der Arbeitsschritte (Kratzer, Schnitte, Verletzungen) verleihen jedem einzelnen ein einzigartiges Aussehen.

Diese Fragmente, die der Künstler vom eigenen Körper abformt und konserviert, können als ritualisierte Stationen in einem Prozess der menschlichen und künstlerischen Individuation gelesen werden. Klossners "Häutungen" sind auch Teil des Dialogs des Künstlers mit der antiken Tradition, der Bibel und der Kulturgeschichte. Man denke an den Mythos von Marsyas, dem musizierenden Satyr, der von Apollon gehäutet wurde, oder an Bartholomäus, den gehäuteten Apostel, dessen Haut zum Attribut wurde. Eine letzte inspirierende Verbindung ergibt sich vor allem bei einer Gruppenpräsentation von Werken in einer Ausstellung. Das Aufhängen mehrerer Häutungen nimmt dann die Form einer phantasmagorischen Vision an. Die Häute scheinen zu schweben, mit geschlossenen Augenlidern auf eine imaginäre Welt gerichtet. Man denkt unweigerlich an Francisco de Goyas berühmte Radierung El sueño de la razon produce monstruos (Der Schlaf der Vernunft bringt Ungeheuer hervor) aus seiner Serie Los Caprichos. Der schlafende Maler lässt darin fliegende und bedrohliche Nachtgeschöpfe entstehen. Laut Goya "bringt die Phantasie ohne die Vernunft unmögliche Ungeheuer hervor: Mit ihr vereint jedoch, ist sie die Mutter der Künste und der Ursprung von Wundern". Die Verbindung zu Klossner ist zweifach vorhanden: formal in der Vision eines geheimnisvollen und beunruhigenden Höhenflugs, der vom Künstler aus entsteht, aber auch in der Beziehung zwischen Vernunft und Vorstellungskraft. Denn Frantiček Klossner verbindet in seiner Praxis ein aufgeklärtes philosophisches Denken mit einer künstlerischen Freiheit, die seiner Einbildungskraft entspricht, um gleichzeitig die Entstehung des Ichs, seine Metamorphose und seine Auslöschung auszudrücken.

Das Abstreifen der eigenen Haut ermöglicht es Klossner schließlich, den Lauf der Zeit zu verkörpern, die Etappen seiner persönlichen Entwicklung als Mensch und als Künstler zu visualisieren, seine Metamorphosen und seinen Lebensweg zu verkörpern wie eine Schlange, die wiederholt ihre eigene Haut abstreift, um sich selbst neu zu gebären.

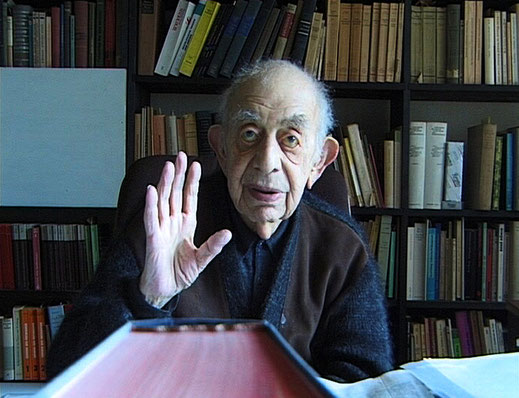

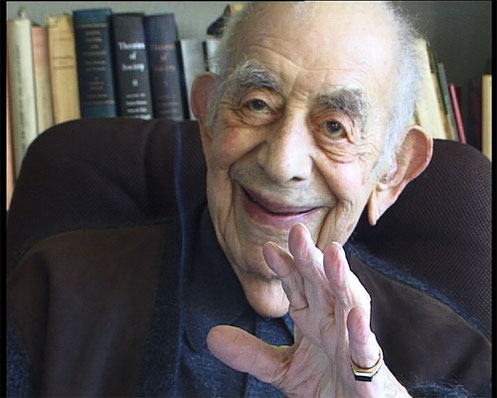

Der renommierte Soziologe Alphons Silbermann hat sein ganzes Leben (1909 - 2000) ungewöhnliche Wege eingeschlagen. Ebenso unorthodox ist auch der Dialog zwischen ihm und Franticek Klossner. Aus ihren Videoaufzeichnungen hat der Schweizer Künstler ein multimediales Portrait in Form einer Videoinstallation in zwölf Partituren geschaffen. In kraftvollen Statements vergegenwärtigt Alphons Silbermann sein Lebenswerk und das durchlebte und überlebte Jahrhundert.

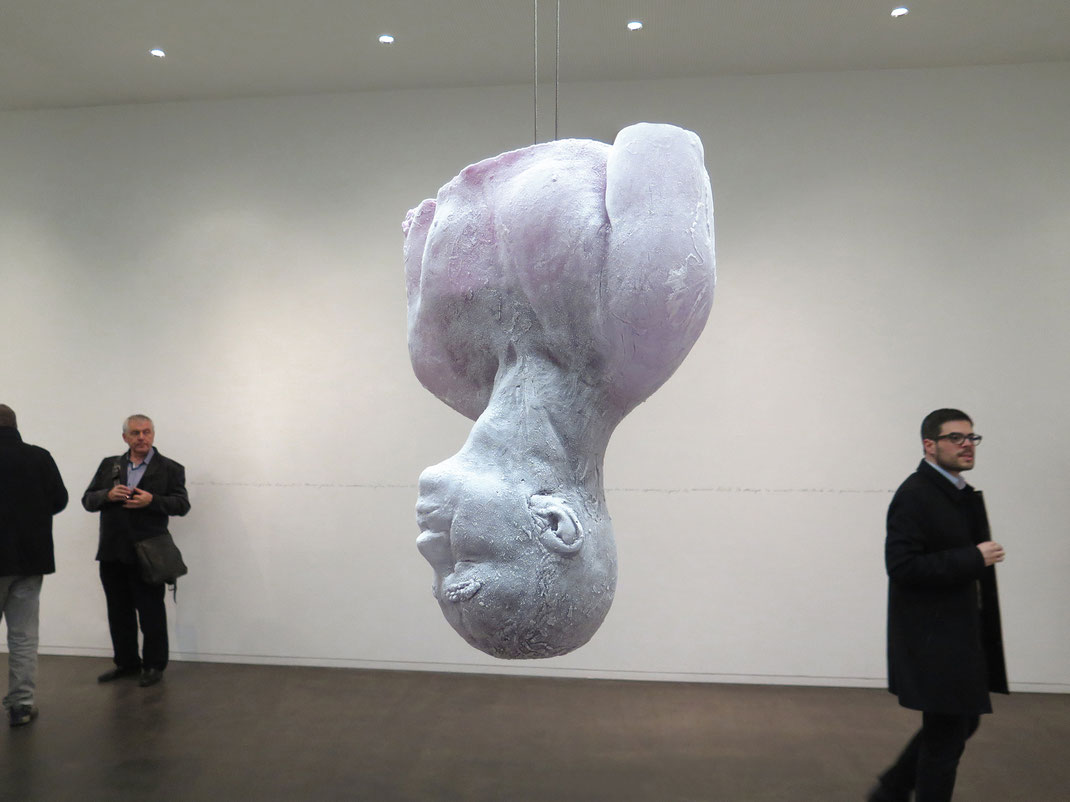

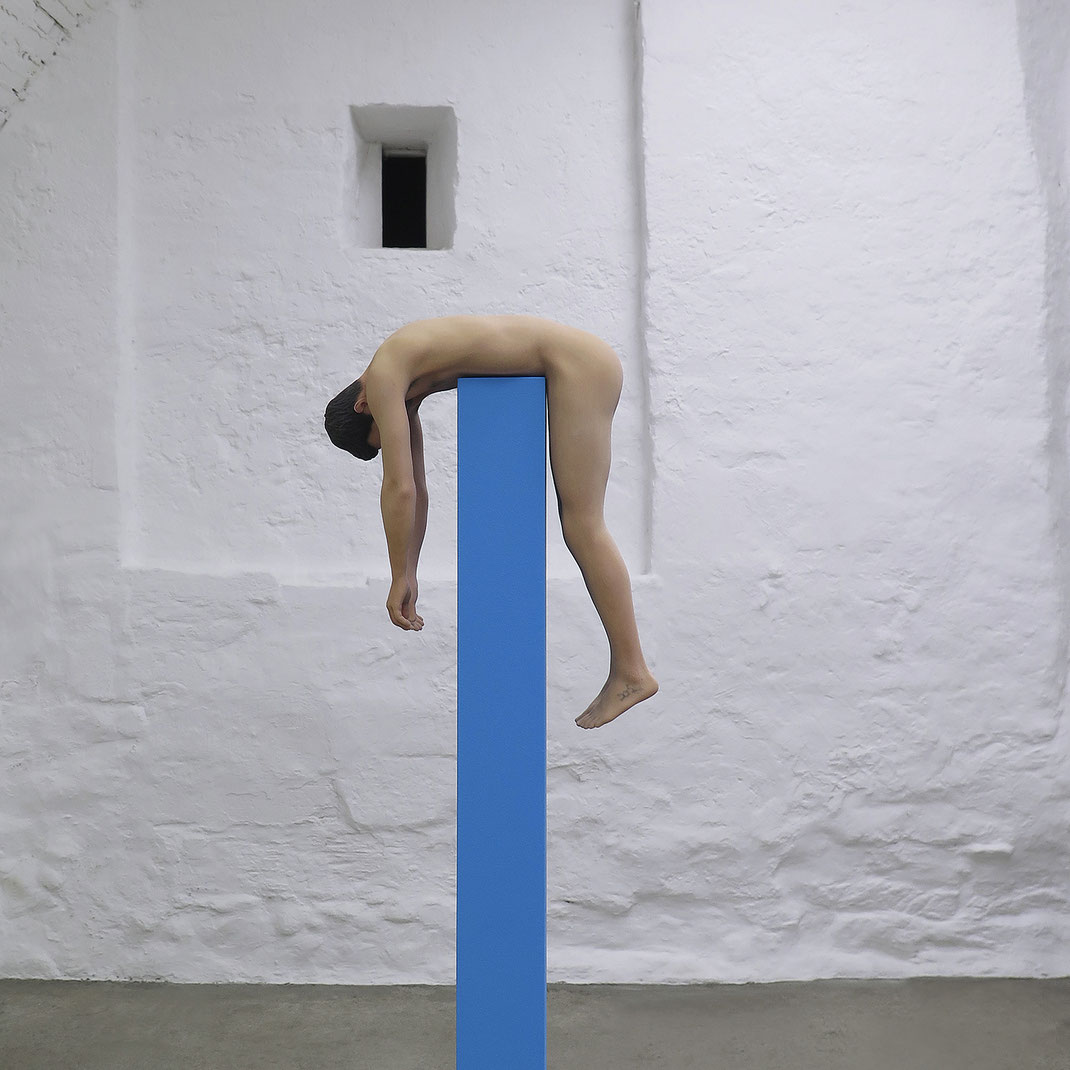

«Generation Head Down», Videoinstallation, Kunsthaus Zofingen, Frantiček Klossner, 2017, Foto: Timo Ullmann

Der Kunstflüsterer

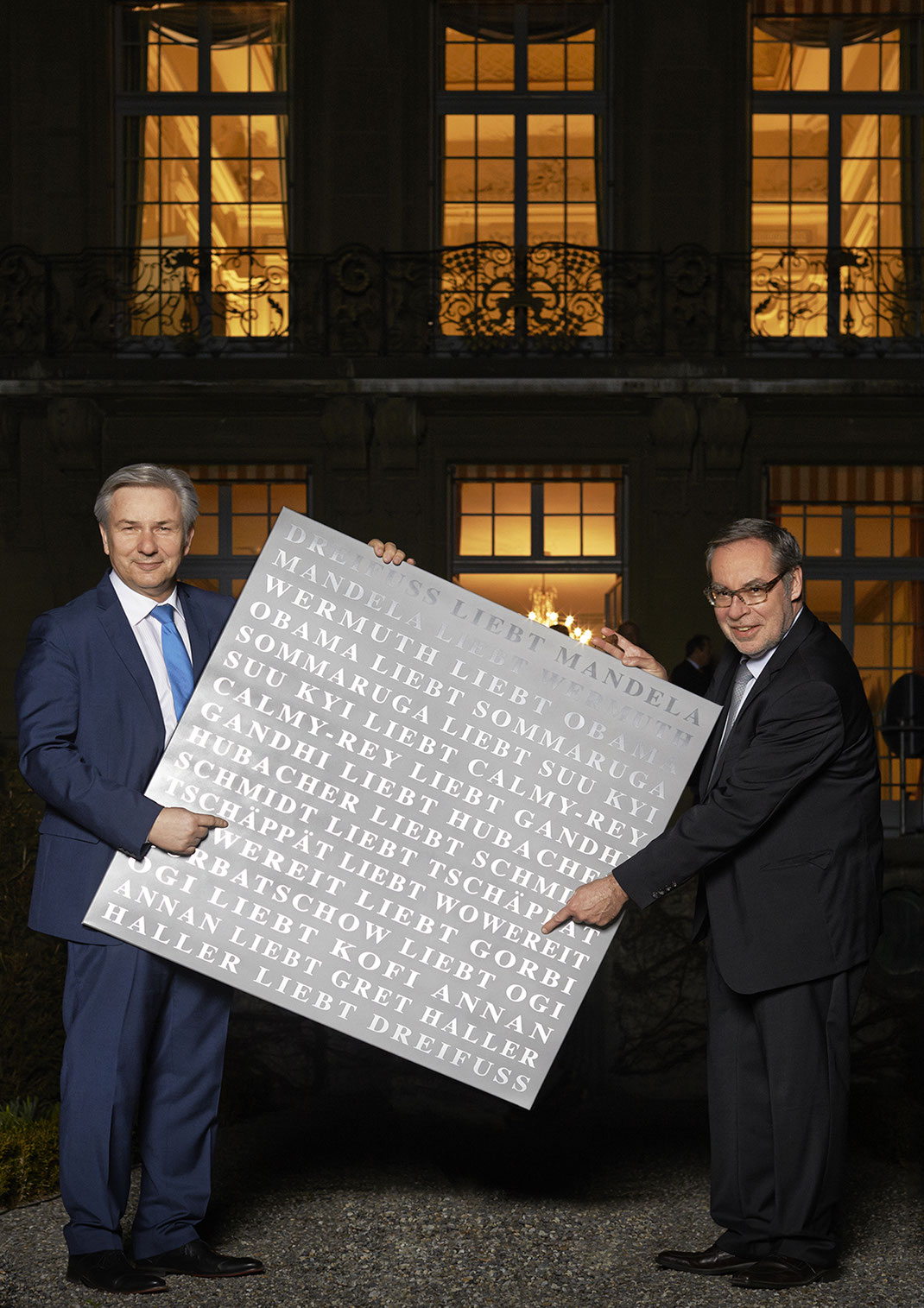

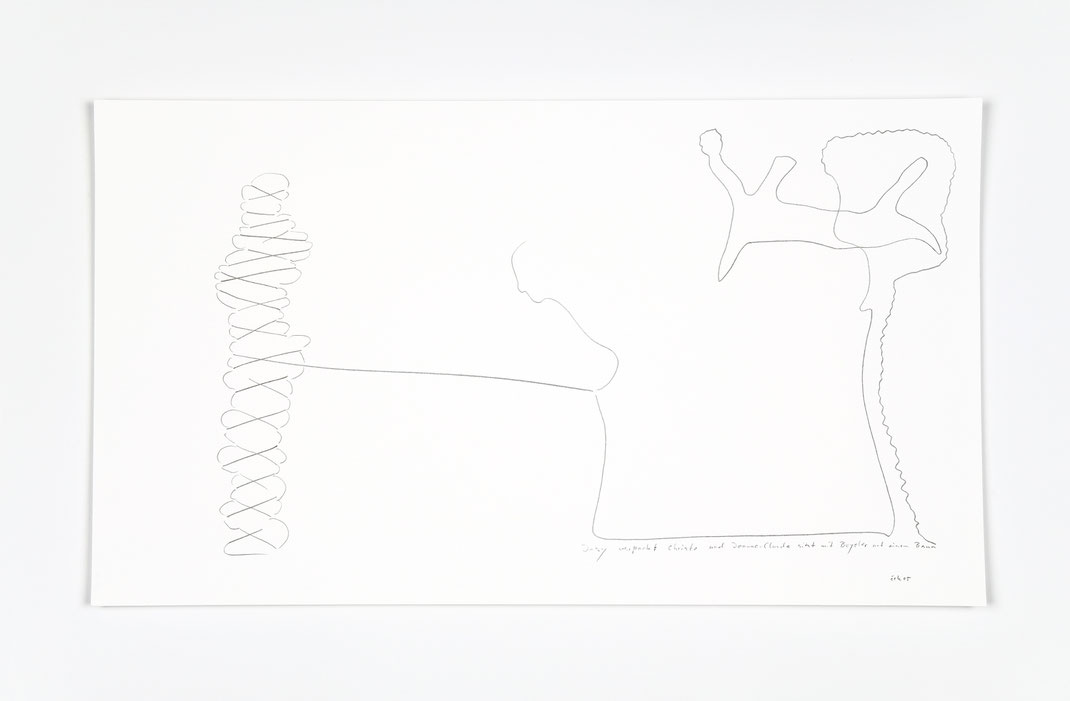

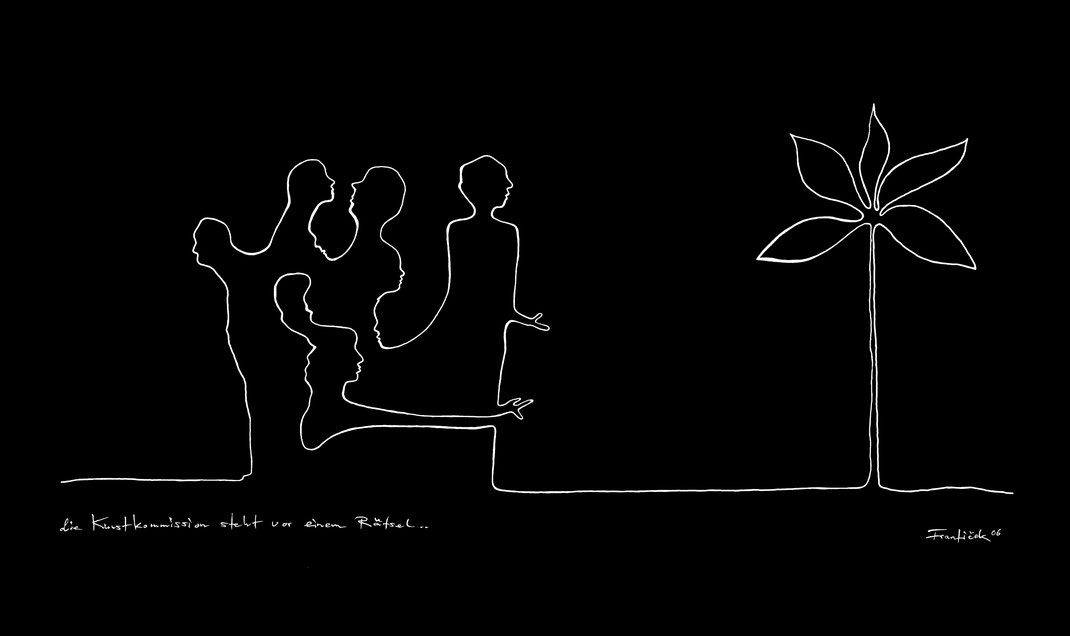

Michaela Nolte, zur Werkreihe "Kunst macht Politik", 2007: In seinem interaktiven Performance Archiv "Kunst macht Politik" (ab 2003) knüpft Frantiček Klossner eine Dialogschleife aus vielfältigen Netzwerken mit Videoaufnahmen von bis dato rund 500 Kulturschaffenden. Es ist keine herkömmliche Sammlung, sondern ein rhizomatisches Geflecht, mit dem Künstler als Gemeinschaftsstifter für menschliche, künstlerische und mediale Interferenzen. Kulturschaffende, Kulturvermittelnde und Kulturpolitiker werden von Frantiček Klossner zu spontanen Aktionen, Performances oder intimen Improvisationen animiert, aus denen - im Sinne Gaston Bachelards „Die Blume ist immer schon in der Mandel“ -, poetische und surreale Miniaturen entstehen. Die Paradies-Performance von Sandra Gianfreda und Bernhard Mendes Bürgi am Zitronenbaum der Erkenntnis im Kunstmuseum Basel beispielsweise oder das Künstlerkollektiv, das Klossner mit der schlichten Vorgabe vom peacigen WG-Tisch vor seine Kamera lockt: „Geht doch mal einfach die Wände hoch!“ Der Künstler als Animateur lässt das Unmögliche denken und versetzt es in Aktion. Der Künstler als Archivar schafft unkonventionelle Dokumente die auf der Lust an Kunst basieren, darunter zahlreiche mittlerweile historische Momente wie beispielsweise die Performance von Martha und Maurice E. Müller mit Schaufel und Pickel in der Baugrube des werdenden Zentrums Paul Klee oder die „Abbey Road“-Performance mit Balthasar Burkhard, Claude Kuhn, Gerhard Johann Lischka und Alexander Tschäppät auf einem Zebrastreifen im Berner Botschaftsquartier. „Grundlegend für die vielfältigen Erscheinungsformen von Performance-Art […] ist der körperliche Vollzug einer Aktion“, heißt es in einem Performance-Reader. Abgesehen davon, dass das nach höherer Gewalt klingt, widerlegt Frantiček Klossner eine solche Definition mit seinen intermedialen Arbeiten, in denen Video, Performance, Fotografie oder Installation stets über das eine Medium hinausweisen. Nicht der körperliche Vollzug, vielmehr die körperliche Lust und Interaktion der Performer und Betrachter scheinen als zentrales Moment im Werk des Künstlers auf; Humor als ein weiteres. Humor als Katharsis. Aus der Bildkunst heraus agiert Klossner frech, listig und innovativ. Untersucht den Körper als Skulptur, als sich auflösendes und sich selbst wieder generierendes Kunstwerk, lässt Tanz, Sprache, Zeichnung und Schrift ganz selbstverständlich einfließen in die Grenzüberschreitung als performative Grundhaltung. So erscheint es nur konsequent, dass der körperliche Vollzug in der für Klossner „ultimativsten Performance“ gänzlich aufgehoben wird. Tim Steiner, ein Künstlerfreund von Frantiček Klossner, der als lebender Bildträger ein Werk von Wim Delvoye auf seinem Rücken trägt, musste die berühmte Tätowierung für einen medizinischen Eingriff aufschneiden lassen. Frantiček Klossner hat seinen Freund während der Narkose im Operationssaal begleitet und zusammen mit dem Fotografen Simon Schmid die Operation dokumentiert. „Der Verlust von Bewusstsein hat mich tief beeindruckt und zu der Frage geführt, ob es für die Performance überhaupt ein Bewusstsein braucht. Der in Narkose schwebende Körper von Tim Steiner war unglaublich präsent und hat in seiner absoluten Passivität einen faszinierenden Kontrapunkt zum aktiven Kunstwollen gesetzt.“ Die Performance des narkotisierten Freundes wird zum eindringlichen Kunsterlebnis, zum Kunst-Sein, vollkommen durchdrungen von authentischer Selbstverständlichkeit, wo Bilder nicht erodieren, sondern weiterwirken und zum (scheinbar) Unmöglichen anregen. Der Künstler wird zum Kunstflüsterer. Auf der Grenze von Explizitsein und Implizitsein setzt Klossners Kunst Energie frei und birgt Ansteckungspotenzial.

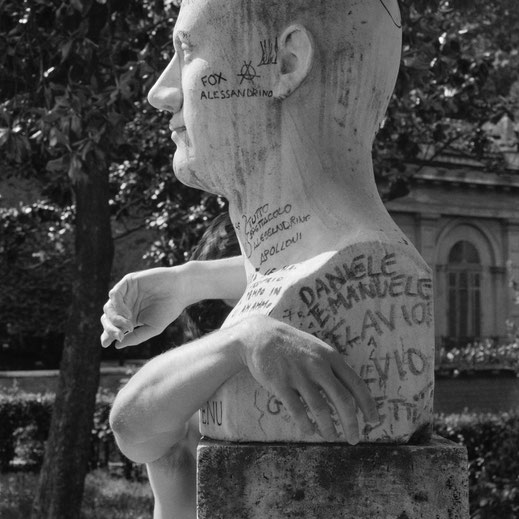

Männlichkeit durch Kunst erforschen - Wie zeitgenössische Kunst den neuen Mann darstellt, Kunstmuseum Bern, 2013

Franticek Klossners fotografische Serie «His- & Herstory» ist zwischen 1994 und 1999 aus einer Reihe von Performances entstanden. MIt dem Titel verweist der Künstler auf die weibliche und auf die männliche Wahrnehmung von Kulturgeschichte. Ist unsere Kulturgeschichte und Mentalitätsgeschichte eine Geschichte von Männern (HIS-story) ? Und wenn ja, von welchen Männern? Wo ist die Kulturgeschichte der Frauen (HER-story)? Um sich diesen Fragen in persönlicher Weise zu stellen, begibt sich der Künstler in körperliche Beziehungen zu Kulturgütern, die er als besonders stellvertretend für die europäische Mentalitätsgeschichte empfindet. Solch symbolhafte Zeugen findet er in Bern beispielsweise in den griechischen und römischen Skulpturen der Antikensammlung oder an öffentlichen Plätzen und geheimen Cruising Grounds in der Stadt Rom, wo er am Schweizerischen Institut in einem zweijährigen Residenzstipendium tätig war. Die Fotografien zeigen ihn nackt im Zweigespräch mit ausgewählten Büsten und Skulpturen, die ihm beispielsweise während seinen nächtlichen Streifzügenen durch Rom begegneten. Zusammen mit dem befreundeten Fotografen Gian Paolo Minelli besucht er die "nächtlichen Bekanntschaften" am Tag danach und lässt die "körperliche Annäherung" fotografisch festhalten. Pointiert und überspitzt sagt er dazu: "Kulturgeschichte ist eine rein körperliche Beziehung". Zeitgleich zu dieser mehrjährigen Fotoserie entstanden auch seine vielbeachteten Videoinstallationen mit «Sprechenden Büsten». Im Mappingverfahren projizierte er Videoaufnahmen auf die Büsten des Hermes von Olympia und Apollon vom Belvedere. Damit verlieh er den griechischen Gottheiten eine prägnante Stimme der Gegenwart. In einer Strassenbefragung hatte er Passantinnen und Passanten zu ihrer «Ersten Begegnung mit Gegenwartskunst" befragt. Aus diesen Erzählungen resultierte ein äusserst poetischer Diskurs zur Gegenwartskunst zwischen Hermes von Olympia und Apoll von Belvedere. Auf einer weiteren Ebene waren diese Videoinstallationen aber auch eine listenreiche Antwort des Videopioniers auf die damalige Polemik, welche die Medienkunst gegenüber der Malerei und der Bildhauerei mit der Begründung abwertete, dass es bei Videobändern kein Original, sondern nur Kopien gäbe. Dieser konservativen Haltung stellt sich Franticek Klossner in lustvoll körperlicher Weise entgegen und beweist mit seinen Aktionen, dass auch die hehren Skulpturen der Antikensammlung lediglich Gipskopien sind und letztlich nur sein eigener nackter Körper ein Original ist. So rebelliert der Performance- und Medienkünstler einerseits gegen den konventionellen Kunstbegriff der 1980er und 1990er Jahre, andererseits provozierte er das bürgerliche Kunstempfinden, indem er die berühmten Werke der griechischen Antike (wie den Apollo aus dem Belvedere, den Diskuswerfer von Myron oder den Barberischen Faun) unbekümmert als Performancepartner einbezog und mit Requisiten wie einer aufblasbaren Gummipuppe oder dem Gipsabdruck der rechten Brust von Pipilotti Rist bespielte. In selbstverständlicher Weise signalisiert der Künstler seine Nähe zu Gender-Themen, zur Frauen- und Schwulenbewegung und zur kulturellen Vielfalt. In kämpferischer aber auch leicht schüchterner Weise, will er sein Kunstpublikum dazu verführen, das eigene Denken zu Geschlechternormen und Geschlechtsidentität zu hinterfragen. Seine Denkanstösse sind nicht aufdringlich oder provozierend, sondern listenreich und verführerisch. Sie lassen dem Publikum genügend Zeit zur Hinterfragung innerer Bilder. Gerade deshalb ist seine fotografische Werkserie für die von Kathleen Bühler kuratierte Ausstellung zur «Hinterfragung von Männlichkeit» im Kunstmuseum Bern von besonderem Interesse. Kulturelle Vielfalt, sozialer Wandel und die Auseinandersetzung mit alten und neuen Vorstellungen von Männlichkeit sind untrennbar mit Franticek’s Werk verbunden. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich im Antikenmuseum seiner Kleider entledigt und sich neckisch und mit viel Selbstironie dem Konzept der «Kalokagathia» entgegenstellt, dem griechischen Ideal der körperlichen und geistigen Vortrefflichkeit: «kalòs kaì agathós»

Kunstgeschichte kitzelt

Mit Kugelschreiber und Filzstift zeichnet Frantiček Klossner die Meilensteine der Kunstgeschichte auf die Bäuche seiner Freunde. Der Körper wird zum Bildträger... zum Vermittler zwischen jüngerer Kunstgeschichte und Gegenwartskunst. Der Bauchnabel - Umbilicus - agiert in den Zeichnungen als Ausgangspunkt und kecker Protagonist: Mit offenem staunendem Mund beim „Angelus Novus“ nach Paul Klee, als Eichel am erigierten Penis beim „Stehenden Mann“ nach Pablo Picasso oder versteckt hinter dichter Körperbehaarung in der „Pelztasse“ nach Meret Oppenheim. Die auf Körper gekritzelten Zeichnungen kitzeln nicht nur deren Träger, sie kitzeln auch unser Denken: Schmunzelnd entdecken wir die Kunstgeschichte neu. Mit Schalk knackt Frantiček das Wesen der zitierten Werke und entwirft damit ein äusserst physisches Bild für die persönliche Aneignung von Kulturgeschichte: Die Kunst wird lustvoll einverleibt.

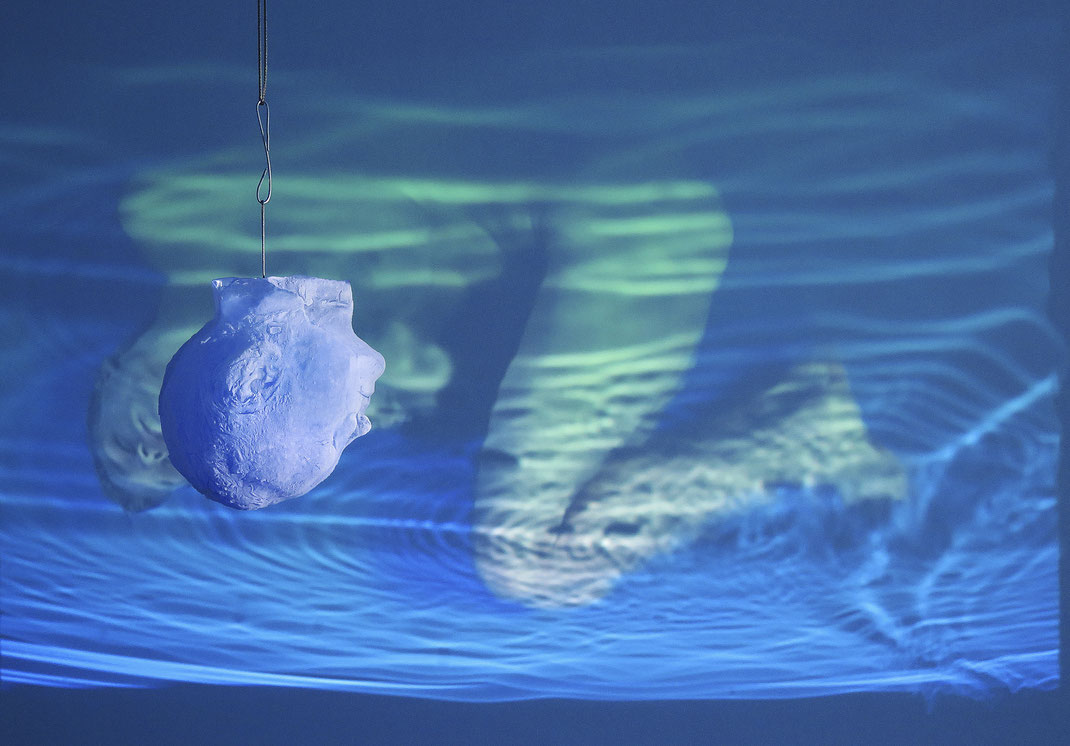

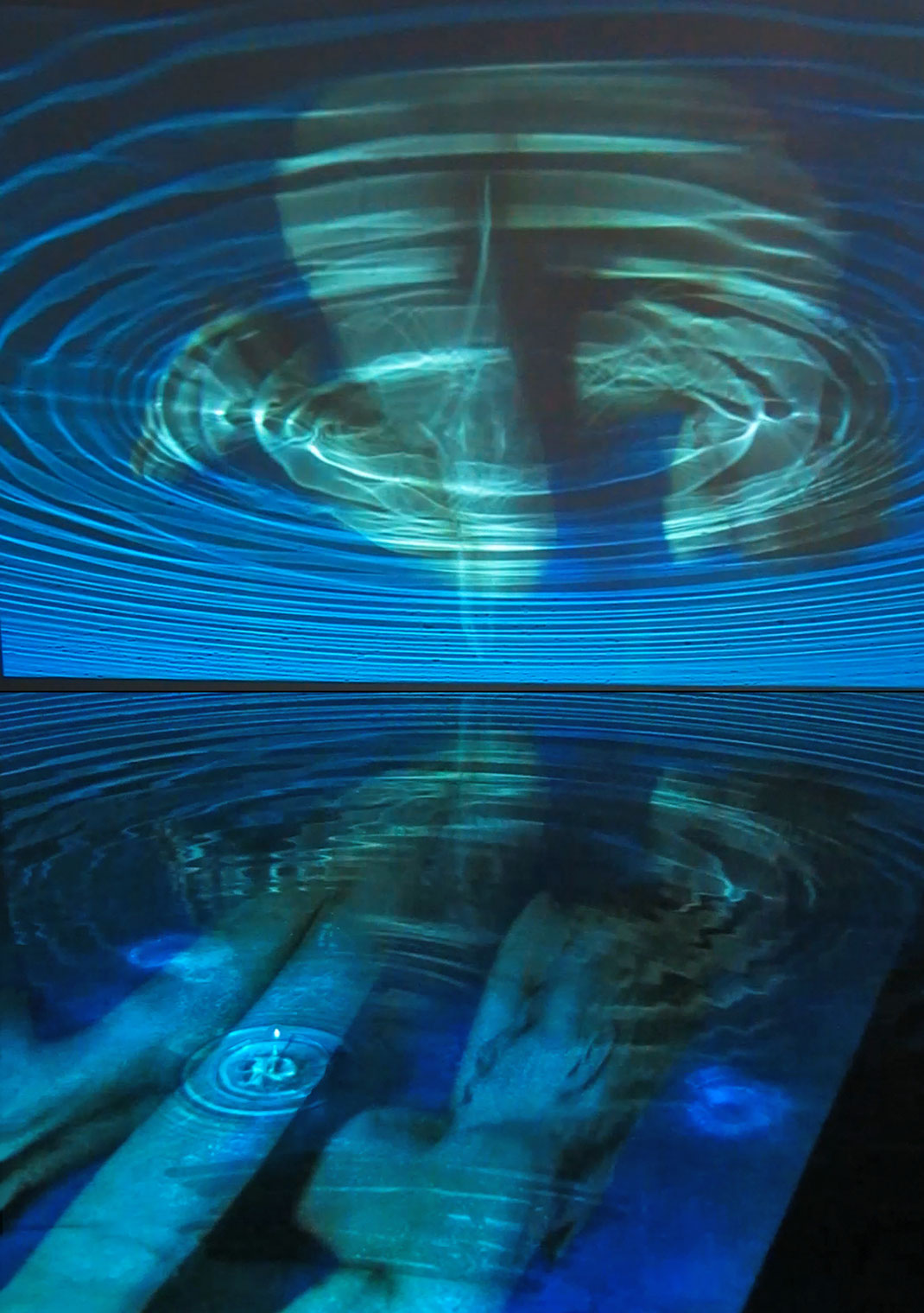

Kairos und Chronos

Über einer großen Wasserfläche hängt ein Selbstportrait des Künstlers aus Eis. Am Anfang seiner Hängung ist es der exakte 1:1 Abguss des Künstlerkopfes. Frisch aus dem Kühlraum an einer Metallschlaufe kopfüber aufgehängt überzieht sich dieser beeindruckende Eiskörper zunächst mit einer samtartig weißen Schicht aus Raureif, bevor er durch die Raumtemperatur bedingt allmählich zu schmelzen beginnt. Schließlich lösen sich die feinen weißen Eiskristalle auf und die fallenden Wassertropfen werden zum Herzrhythmus der Videoinstallation. Auf das Wasser projiziert, erscheinen abwechselnd Videoaufnahmen eines aufmerksam blickenden Auges und das Bild eines nackten jungen Mannes in Embryonalhaltung. Ein Videoprojektor wurde so platziert, dass diese Bilder von der Wasseroberfläche auf die gegenüberliegende Wand des Raumes exakt gespiegelt und vergrößert werden. Die ständig fallenden unregelmässigen Wassertropfen des abschmelzenden Künstlerkopfes aber erzeugen – wie einzelne Regentropfen auf einem See – naturgemäß konzentrisch pulsierende Kreise auf dem Wasser. Und weil es sich bei der Videoprojektion um ein „Lichtbild“ handelt, erzeugen die Wellen vielfache Lichtbrechungen und visuelle Amplituden innerhalb des Spiegelbildes wie auch in der Bildprojektion. Auf diese Weise entsteht eine eindrückliche, sich ständig verändernde Situation – sowohl auf der Wasseroberfläche, als auch im eigentlichen Video, in die der Betrachter wie von selbst einbezogen wird. Es sieht so aus, als würde der Blick des Betrachters durch den hypnotischen Gegenblick des großen Auges beantwortet, dem dann der zusammengekauerte Körper des nackten jungen Mannes folgt. Und alles das wird durchdrungen durch die von den Wassertropfen ausgehenden dynamisch konzentrischen Kreise und Schwingungen, um sich schließlich zu einem eindrücklichen, die Aufmerksamkeit des Betrachters herausfordernden Gesamtbild zu verdichten. (Text: Peter Friese, Kunstverein Ruhr, 2015)

Frantiček Klossner

Einzelausstellungen / Individual exhibitions

2023

Mess Up Your Mind, Zentrum für Kulturproduktion PROGR, Bern

2019-2022

Facing History - Kulturgeschichte im Dialog, Sonderausstellung in der Antikensammlung der Universität Bern, in Zusammenarbeit mit Marc-André Gasser, Elena Mango, Cinzia Marti. Siegerprojekt des Innovationswettbewerbs des Kantons Bern KULTUR.DIGITAL

2019

Rede mit mir, Partizipative Videokunst, Berner Fachhochschule BFH

2018

Eudaimonia & Ataraxie, Galerie Da Mihi, Bern

2015

Kairos und Chronos, Kunstverein Ruhr, Essen (DE)

2014

Laboratorium, Ostschweizer Kunsthalle Wil

Double Trouble - Manon & Frantiček, Galerie Beatrice Brunner, Bern

2013

Frantiček Klossner - Engel der Geschichte, Kunsthaus Interlaken

Brainwave, Rolex Learning Center EPFL, Lausanne

2012

Körper schmelzen Köpfe, Edition Multiple, Bern

2010

Fünf Sinne plus 1, Kunst in St. Peter und Paul, Bern

2008

Victorine Müller & Frantiček Klossner, Kunstmuseum Solothurn

2007

Mess Up Your Mind, Centro de Expresiones Contemporáneas, Rosario (AR)

Orpheus, Valiart Medienkunstraum, Bern

2006

Was bleibt, wenn der Kopf schmilzt?, Galerie Mönch Contemporary Art, Berlin (DE)

Frantiček Klossner - Zeichnungen, Galerie Imoberdorf, Murten

2005

Videoinstalaciones - Frantiček Klossner, Centro de Artes Plásticas y Diseño, Santiago de Cuba (CU)

Ček your Step, Street Art, Inselspital, Bern

2004

Videoinstalaciones - Frantiček Klossner, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, (AR)

2003

Kunst macht Politik, Partizipative Videoinstallation, Stadtsaal im Kornhausforum Bern

Appell und Rapport, Galerie Donzé van Saanen, Lausanne

Neuschnee im Herz, Kornhausforum Bern

Appell und Rapport, Museum Kaisertrutz Görlitz (DE)

Appell und Rapport, Kunstpanorama Luzern

Frantiček Klossner - Video Art, Forum d’art contemporain de Sierre

2002

Mess Up Your Mind, Espace Flon, Lausanne

Victorine Müller & Frantiček Klossner, Centro d’Arte Contemporanea Ticino

Frantiček Klossner - Gian Paolo Minelli - Silvano Repetto, Galerie Bernhard Bischoff, Thun

Frantiček Klossner - Gian Paolo Minelli - Silvano Repetto, Galerie Martin Krebs, Bern

2001

Mess Up Your Mind, Kunsthaus Grenchen

1999-2000

Das Schauklen der Bilder, Videolog mit Alphons Silbermann, Kornhausforum Bern

1998

Victorine Müller & Frantiček Klossner, St. Ursenkathedrale Solothurn

1997

Watch Your Head, Galerie Michael Krethlow, Bern

1996

Halbgötter an der Bar - Videokunst von Frantiček Klossner, Kreuz Kultur Solothurn

1994

Körper schmelzen Köpfe, Galerie Simulakrum, Mainz und Medienkunstraum Hinterhaus, Wiesbaden, (DE)

1993

Frantiček - Eis und Video, Kunstraum Höchster Schloßplatz Höchst, Frankfurt am Main (DE)

Intervall vital, Kulturzentrum Kiff, Aarau

Freeze Frames, Galerie Rigassi, Bern

Eyes on Ice, Stufenbau Ittigen, Bern

1992

Frozen Moments - Face to Fade, Projektgalerie Barak, Bern

1990

Eyes-Zeit, Kulturfabrik Quelle, Wabern

1989

Die Kunst die aus der Kälte kam, Kunstverein Offenbach am Main (DE)

Videolog mit Ralph Bender, Galerie Lydia Megert, Bern

1986

Eingemachte Männer, Buchhandlung SEC52, Zürich

Ice-Art & Scherenschnitte, Kunsthof Klosterbrühl, Seligenstadt (DE)

1985

Frantiček Klossner - Körperkunst, Galerie Hans Huber, Bern

Frantiček Klossner -Scherenschnitte, Atelier Worb

Minus 20 Grad, Projektgalerie Ferrocino, Bern

1984

Das Gauklermärchen nach Michael Ende, Scherenschnitte im öffentlichen Raum, Zehendermätteli, Bern

1983

Frantiček Klossner -Scherenschnitte, Galerie Pronto Bern

Gruppenausstellungen / Group exhibitions

2024

Apropos Hodler – Aktuelle Blicke auf eine Ikone, Kunsthaus Zürich

Homo Ludens – Über das Spiel in der Kunst, Sammlung Reinking, Woods Art Institute, Hamburg (DE)

Werte im Wandel, Kunstsammlung des Kantons Bern, Kunsthaus Interlaken

2023

Artposition, Murten

2022

Second Art, Kulturmuseum Bern

Videocity, Kultur Forum Dresden (DE)

Art Care, Birgit Rausing Centre for Medical Humanities, Lund, SWE

2021

Le corps et le sacré, Musée d’art et d’historie Fribourg

Art Soin, Musée de la main UNIL-CHUV, Lausanne

Supermarkt, Galerie Mayhaus, Erlach

Schweizer Skulptur seit 1945, Aargauer Kunsthaus

Lichtkunst, Dietikon

2020

Videocity, Congress Center Basel

2019

Erste Hilfe, Jubiläumsausstellung, Kunsthaus Interlaken

Imago, Kunsthalle Palazzo, Liestal

Videocity, Congress Center Basel

2018

Leben in der Kunst, Sammlung Ketterer-Ertle, Mobiliar Bern

Mosaik, Galerie Mayhaus, Erlach

Fields of Disappearance II, Stiftung Binz, Zürich

2017

Writing Pictures, Plakartive Bielefeld (DE)

Ich Nicht Ich, Kunsthaus Zofingen

Erotika, Galerie Mayhaus, Erlach

In-Visible Limits, Kunstzeughaus Rapperswil

2016

Lumière d’hiver, Fondation Von Rütte, Biel

In-Visible Limits, Neuer Kunstverein Aschaffenburg (DE) / Kunstverein Konstanz (DE) / Kunsthaus Interlaken

Pink Panorama, Kunsthalle im Bourbaki, Luzern

Danse Macabre, Museum für Kommunikation Bern

2015

Hold the Line, Galerie Mönch, Berlin (DE)

Artposition, Blue Factory, Fribourg

l’immagine di sè, Villa Croce, Genua (IT)

Fragile, Galerie C, Neuchâtel

2014

Performative Video Art, G12 HUB Gallery, Belgrad (XS)

Existenzielle Bildwelten, Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen (DE)

Artist’s Books, Graphische Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek

Underground, Maginot-Linie, Fort de Schoenenbourg (FR)

Des hommes et la forêt, Musée historique, Château de Nyon

2013

Masculinity Under Scrutiny – How Art Pictures the New Male, Kunstmuseum Bern

Cantonale, Kunsthalle Bern

Videokunst International, Museum Wörlen, Passau (DE)

The way we were, Galeri Zilberman, Istanbul (TR)

Paper Cuts – Zeitgenössischer Scherenschnitt, Schweizerisches Nationalmuseum

Feu Sacré, Kunstmuseum Bern

Selbst im Bild, Kornhausforum Bern

2012

Swiss Performative Video Art, Espacio Trapézio, Madrid (ES)

Der Spiegel des Narziss, Galerie des Landes Tirol, Taxispalais, Innsbruck (AT)

Wild at Heart, Zone Contemporaine, Bern

The Pictured Self, Cercle Artistic de Sant Lluc, Barcelona (ES)

Cantonale, Kunsthaus Interlaken

2011

Bodies – Kunstkörperlich – Körperkünstlich, Kunsthalle Osnabrück (DE)

Peau, Musée de la main UNIL-CHUV, Lausanne

Videocreacion Suiza, Semana de la Francofonia, Havanna (CU)

2010

Afterpiece – Performance Art on Video, Galerie Claudia Groeflin, Zürich

Swiss Video Art, Château Mercier, Sierre

Images, Festival des arts visuels, Vevey

Schweizer Videokunst, Kinoptikum Landshut (DE)

Looping Memories, Fundaciò Suñol, Barcelona (ES)

Proyecto Circo, Videoarte, Havana, CUB

Videocreacion, MECA Mediterráneo Centro Artístico, Almeria (ES)

Looping Memories, Art Karlsruhe (DE)

2009

Cantonale, Kunsthaus Interlaken

Looping Memories, Zentrum für Kulturproduktion, Bern

2008

Forum Junge Kunst, Zug

GERE, Kunst in der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern

Sélection, Galerie Martin Krebs, Bern

2007

Art en plein air, Môtiers, Val de Travers

Sammlung Ketterer-Ertle, Museum Liner, Appenzell

Biennale de l’image en mouvement, Genève

Les rêves du château, Musée historique, Château de Nyon

Art-Clips Performativ, Zentrum für Kunst und Medien ZKM, Karlsruhe (DE)

Art-Clips Performativ, Galerie Henze & Ketterer, Bern

2006

Villa Jelmini - The complex of respect, Gedenkausstellung für Harald Szeemann, Kunsthalle Bern

The world is not enough, Bund Bildender Künstler Leipzig (DE)

Spaziarte, Museo nazionale delle arti, MAXXI, Rom (IT)

Art-Clips, Kunstraum Innsbruck (AT)

Mapping Switzerland, Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon

Brückenpark im Licht, Stadthalle Görlitz (DE)

2005

Die obere Hälfte – Die Büste seit Auguste Rodin, Kunsthalle Emden (DE) / Städtische Museen Heilbronn (DE), Museum Liner, Appenzell (CH)

Brainfair, Festival Science et Cite, KKL Luzern

Esprit, tu es là?, Musée de la main UNIL-CHUV, Lausanne

Videokunst International, Forum für Kunst und Medien, Zgorzelec (PL)

Keiner hilft keinem, Kunsthalle Bern

2004

So wie die Dinge liegen, Hartware Medien Kunstverein, Dortmund (DE)

European Space, 9th Sculpture Quadrennial, Riga (LV)

I need You, Kunsthaus PasquArt, Biel

Videokunst, Schaulager Henze-Ketterer, Wichtrach

2003

M_ARS Kunst und Krieg, Neue Galerie Graz (AT)

Not Only Chocolate, Center for Contemporary Art, Kiew (UA)

Festival für Wort und Bild, Videoprojektionen auf den Rheinfall, Neuhausen

Von Tür zu Tür, Bundesamt für Kultur, Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege EAD

À mon seul désir, Bernisches Historisches Museum

Selbstdarsteller, Perforum – Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon

2002

Tapetenwechsel – Zeitgenössische Wandmalerei, Kunstmuseum Solothurn

Gründungsausstellung, Kunsthaus Interlaken

Fe-Male, Centro d’Arte Contemporanea Ticino, Bellinzona

Gewalt-Sphären, Von Roll Areal, Universität Bern

Die zwölf Nächte von Sodom, Arthouse Kino Zürich

2001

Die Kunstsammlung der Mobiliar, Kunstmuseum Bern

Edle Wirkung, Bernisches Historisches Museum, Bern

Building for Books, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern

Cantonale, Kunsthalle Bern

V.I.D. Festival für Videokunst, Dampfzentrale Bern

Organes, Musée de la main UNIL-CHUV, Lausanne

2000

Steirische Landesausstellung, Dom im Berg, Graz (AT)

Eiszeit – Gegenwartskunst aus Berner Sammlungen, Kunstmuseum Bern

Bildersturm, Bernisches Historisches Museum, Bern

Tschäppu-Art, Kunst macht Politik, Kulturfabrik Ryff-Areal, Bern

Artkino Videokunst, Art Frankfurt, Frankfurt am Main (DE)

Zeitpunkte, Galerie René Steiner, Erlach

1999

Kunstpreis der Böttcherstrasse, Kunsthalle Bremen (DE)

Queersicht, Filmfestival Bern

Solothurner Filmtage, Uraufführung des Videos Ich brauche

Das traurige Jahrhundert nach Vilém Flusser, Neue Galerie Luzern

Dogdays are over, Centre Culturel Suisse, Paris, FRA

1998

Biennale Internationale du film sur l’art, Centre Georges Pompidou, Paris (FR)

Voi siete qui, Ex Cartiera Latina, Appia Antica, Rom (IT)

Freie Sicht aufs Mittelmeer, Kunsthaus Zürich

Field, Kunsthaus Zürich

Arte e riciclaggio, Associazione CREAR, Rom (IT)

Medienkörper, Castel Burio, Costigliole d’Asti (IT)

1997

Performing Arts on Screen, Festival Teatro Televisione Video TTV, Riccione (IT)

Out on the Screen, Filmfestival, Los Angeles (US)

The 19th Tokyo Video Festival, Tokio (JP)

Field, Oleoturm, Zürich

Sequenze labili, Sala 1, Centro internazionale d'arte contemporanea, Rom (IT)

Profession Obsession, Graphische Sammlung, Schweizerische Nationalbibliothek

1996

Der dritte Ort, Kunsthaus PasquArt, Biel

Cabines de bain, Centre d’art contemporain de Fribourg

Videoart in Europe, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen (DK)

Video- und Filmfestival der Länder Thüringen und Rheinland-Pfalz, Gera (DE)

1995

Cantonale, Kunsthalle Bern

1994

Peep Art, Videofestival für switchfidele Singlescreeners im Cave des Indépendants, Bern

Videoinstallationen – Szene Schweiz, Kunsthaus Langenthal

1993

Louise Aeschlimann & Margareta Corti Stipendium, Kunsthaus PasquArt, Biel

1992

Kunst und Kälte, Kunstraum Neckarwerke, Stuttgart (DE)

1990

Cantonale, Kunsthalle Bern

Junge Kunst in Europa, Deutsche Messe Hannover (DE)

1989

Année de la Révolution, Maison des Arts, Bédarieux (FR)

1988

Künstler aus Bern, Shed-Halle Zürich

1987

Cantonale, Kunsthalle Bern

1985

Schweizerische Scherenschnittausstellung, Gewerbemuseum Winterthur

Les ciseaux de l’imaginaire, Musée gruérien, Bulle

Performances

2016

Das Denkgerüst, mit Kiri Haardt und Studierenden der Hochschule HKB, Berner Münster

2013

Charisma, Lust und Libido, mit Studierenden der Hochschule HKB, Kunstmuseum Bern

2011

Feu Sacré, Video-Performance, Nacht der Religionen, St. Peter und Paul, Bern

2010

Kultur ist ein Lebensmittel, Coop Mega Store, Wankdorf Shoppingmall, Bern

2009

Küss meine Seele und schweig, Performance mit Eva Marianne Berger, Kunstmuseum Bern

2007

La Sincérité, Ballett, Choreografie und Inszenierung, Stadttheater Bern

Beauty More Than Me, Ballett, Choreografie und Inszenierung, Stadttheater Bern

2006

Die Bücherschlacht, Schweizerische Nationalbibliothek, Bern

2004

Ortung, Festakt zur Einweihung des neuen Bundesplatzes in Bern

2001

Bildersturm, High Speed Video-Performance mit der Fachabteilung für Waffensysteme und Munition der Schweizer Armee, Bernisches Historisches Museum

1998

Quidquid Latet Apparebit, Kunsthaus Zürich

Me verás si me piensas, Schweizerisches Institut in Rom (IT)

1996

His- & Herstory, Centre Pasquart Biel

Video-Dinner, Eat Art Video Performance, Museum Neuhaus Biel

1992

Brainwave, Kunsthalle Basel

1990

Das laufende Bild, Kunsthalle Bern

1989

Jedem seine Schlange, Expanded TheaterPerformance mit Ralf Bender, Mari Anne Bopp, Susanne Leutenegger, Coco Lorétan, Christoph Marti, Dampfzentrale Bern

Videolog mit Ralph Bender, Galerie Lydia Megert, Bern,

Cut, Scherenschnitt-Performance mit Norbert Klassen, Galerie Lydia Megert, Bern

1988

Reflexion und Projektion, mit Verena Schwab, Shedhalle Zürich, Kunsthalle Bern

1987

Charakterverpackungen, Performance mit Ursina Rösch, Art Basel,

Empedokles, mit Norbert Klassen & Black Market International, Renthof Kassel (DE)

Bildbeschreibung, 48 Stunden Performance, Gruppe STOPPT, Dampfzentrale Bern

1986

Bodypainting-Performance, mit Mari Ann Bopp und Simon Krattiger, Castel Burio Asti (IT)

Scherenschnitt-Performance, mit Maria Meerbott, Kunsthof Klosterbrühl, Seligenstadt (DE)

1985

Bodypainting-Performance, 6. Internationales Gurten-Festival, Bern